「A Dialogue on Personal Identity and Immortality」은 죽음을 앞둔 철학교수 Weirob가 그녀의 지도 대학원생Cohen, 성직자인 친구인 Miller와 나눈 동일성(identity), 불멸성(immortality)에 대한 대화록입니다. 그녀는 사후 자신의 불멸성이 상상가능함을 설득해달라고 합니다. 그것이 그녀에게 큰 위안이 될 것이라고 합니다. 그래서 세 사람은 Weirob의 사후에 존재할지도 모를 무언가가 Weirob와 실제로 동일할 것인지, 만약 동일하다면 그 근거가 무엇인지에 대한 갑론을박을 펼칩니다.

이 대화록을 읽으면 어렸을 때 보았던 손톱 먹은 쥐(쥐 둔갑 타령)라는 전래 동화를 기억하게 됩니다. 그 전래 동화에서 첨지라 불리는 영감은 자신의 손톱을 지나가던 쥐에게 먹이로 주었습니다. 쥐는 첨지의 손톱을 먹고 첨지와 똑같은 사람(아마 기억까지 같은)으로 변하여, 자신이 첨지라고 주장합니다. 둘은 옥신각신 싸웁니다. 그러다 어느 스님의 기지로 고양이 앞에서 가짜 첨지가 쥐로 변하면서 이야기가 마무리됩니다. 손톱을 먹고 사람으로 변하는 쥐를 상상하기 어렵다면, 미래 과학기술이 크게 발전하여, ‘나’와 같은 기억 및 성격 등의 것들을 갖도록 ‘나’를 복제하는 상황을 생각할 수도 있겠습니다. 질문은 첨지와 가짜 첨지를 구분해줄 고양이가 우리의 현실에서 무엇이 될 수 있는지 입니다.

먼저 심신이원론의 입장에서 정신이 비물질적인 것이라 감각될 수 없다고 가정합시다. 그리고 시공간적으로 다른 위치의 두 사람이 동일하다는 것은 정신의 동일성으로 판단할 수 있다고 합시다. 하지만 정신은 감각될 수 없는데 어떻게 두 사람이 동일한지 판단할 수 있겠습니까? 신체가 정신의 지표가 된다는 변호는 타당해 보이지 않습니다. 신체적 동일성이 첨지가 누구인지 알려주지 않습니다. 첨지와 가짜 첨지는 물질적인 면에서 완전히 똑같아 보입니다. 공각기동대를 시청한 분이시라면, 쿠사나기 소령이 다른 신체로 고스트를 옮겨간 장면을 기억하실 것입니다. 젊은 아가씨 모습을 가진 쿠사나기 소령은, 귀여운 여자 꼬마의 모습을 한 쿠사나기 소령과 아무래도 동일한 것으로 보입니다. 요컨대, ‘물질적인 신체가 감각될 수 없는 정신의 동일성에 대한 지표, 곧 개인의 동일성의 지표가 된다’는 주장은 그를 지지해줄 좋은 근거가 없을뿐더러, 앞선 예에 의해 틀린 것으로 생각됩니다.

정신이 우리의 심리적인 상태, 태도, 기억, 믿음 등으로 표출된다고 합시다. 하지만 이런 우리들의 습성들이 정신의 동일성에 대한 지표가 되준다는 주장은 독단적입니다. 이러한 습성들은 항상 한결같지 않습니다. 마치 유유히 흘러가는 형산강의 물줄기처럼 그 양상은 매 순간 변합니다. 이렇게 변화무쌍한 지표가 어떻게 동일성을 지지할 수 있는지 근거가 있습니까? 요컨대, 정신이 물질적인 신체와 분리되어 있는 비물질적인 것이라면, 많은 문제가 발생합니다. 비물질적인 영혼을 간접적으로 알아보게 해주는 지표가 무엇이건 말입니다.

그래서 Person-stage라는 개념이 등장합니다. 우리는 두 다른 장소에서 형산강을 보더라도 그 둘을 형산강이라고 생각합니다. 그 이유는 목격된 두 강의 지점이 물리적으로 연결되어있기 때문입니다. 마찬가지로 우리는 Person-stage를 1분 전의 나와 지금의 내가 동일하다고 판단할 수 있는 지표로 생각해볼 수 있습니다. 30분 전의 person-stage와 지금의 person-stage가 연쇄적으로 연결되어 있기 때문입니다. Person-stage는 시간적으로 한 순간의 의식을 의미하는 것으로 보이는데, 한 인간은 이 person-stage들로 구성된 전체입니다. 시간적으로 뒤의 person-stage는 앞선 person-stage의 기억을 갖는다는 점에서 연관되어 있고, 이 관련이 동일성의 지표라는 것입니다.

그런데 공각기동대에는 고스트 해킹을 당해 완전히 다른 기억을 갖고 사는 피해자들이 등장합니다. A라는 사람은 고스트 해킹을 당한 후 B’이 되어 자신이 B라는 완전한 기억들을 갖게 됩니다. 기존의 B와 B’은 같은 기억을 공유합니다. 둘 중 과거의 B와 동일한 사람은 누구입니까? Weirob는 이에 대답하려면, 기억 속의 B와 현재의 실제 B의 동일성에 기댈 수 밖에 없으므로 순환 논증이 된다고 주장합니다. 누구라도 B’이 A와 동일하다는 주장을 하고 싶겠지만, 기억 만으로는 그를 지지하기에 부족합니다. 첨지와 가짜 첨지의 문제도 마찬가지입니다.

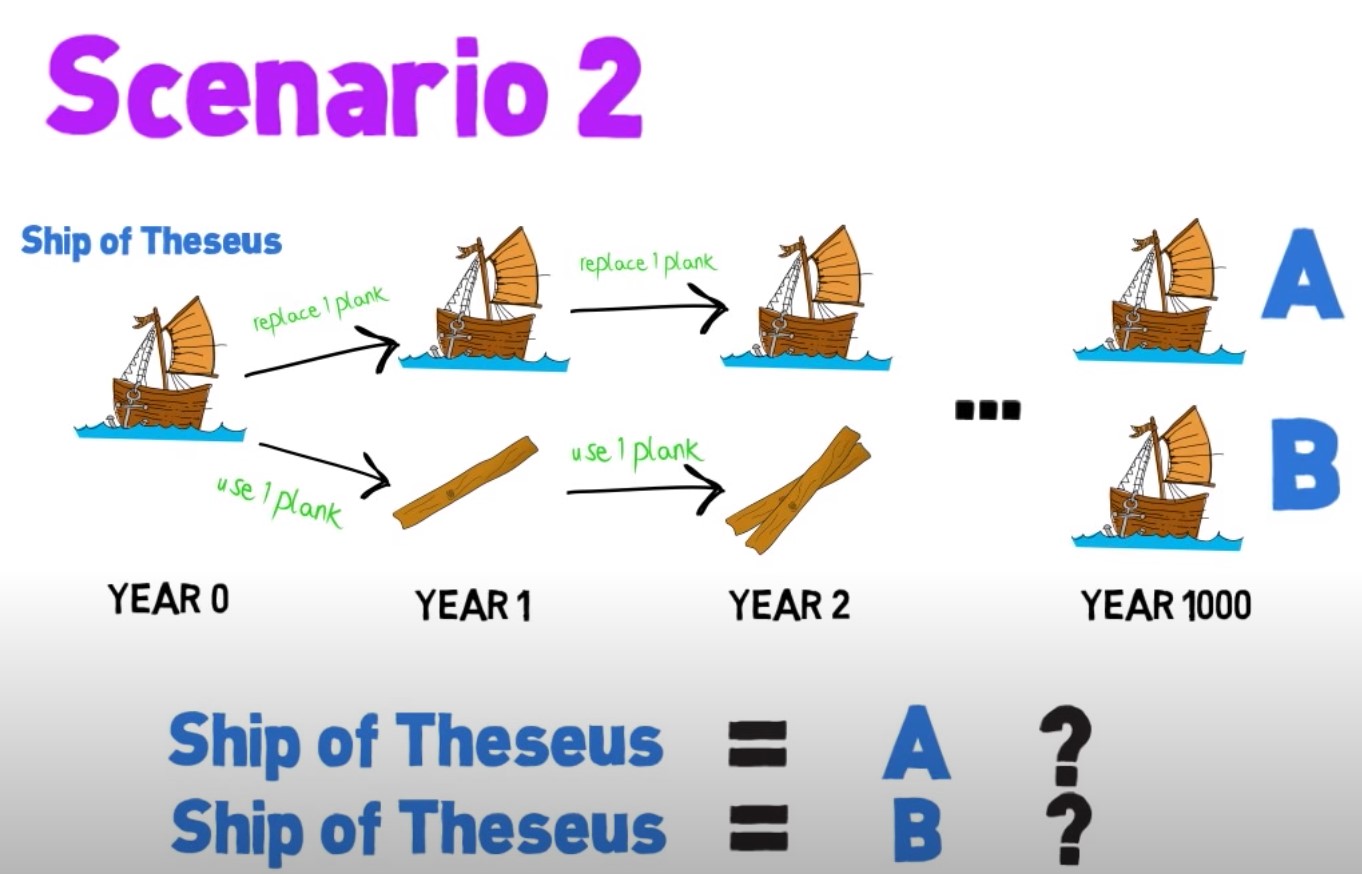

기억을 동일성의 지표로 보는 것은 불멸성을 상상함에 있어서도 좋은 출발점이 아닌 것으로 보입니다. 제가 죽은 후에 제 기억, 의식의 모든 것을 온전히 물려받은 천국의 사람(A)이 만들어져, 그것이 실제로 나라고 합시다. 근데 A가 하나만 만들어져야 하는 이유가 없어, A와 어떤 식으로든 다른 모습으로(B) 하나 더 만들어졌다면, 저는 그 중 누구와 동일하다고 해야겠습니까? 둘 모두 자신이 저와 동일하다고 주장할 텐데, 그들의 기억 속 행동들의 주체는 하나입니다. 기억을 동일성의 지표로 보는 것이 얼마나 큰 이득이 있는지 의구심이 가는 부분입니다.

한편 앞선 예시에서 전 다른 신체로 고스트를 옮겨간 쿠사나기 소령을 말하며, 그녀가 아무래도 옮겨가기 전의 쿠사나기 소령과 동일한 것 같다고 말씀드렸습니다. 저는 많은 분들이 이 주장에 동의할 것이라 생각합니다만 Weirob는 그에 반대합니다. 여자 꼬마 쿠사나기 소령의 기억이 실제로 겪었던 일을 기억하는 것인지, 아니면 겪지 않았지만 자신이 그랬다고 믿는 명료한 기억일 뿐인지를 구분하게 해주는 조건이 필요하다고 말합니다. 그리고는 ‘사람이란 단순히 살아있는 신체’라서 두뇌 복제, 혹은 이동 등에서 동일성이 보존되지 않는다는 자신의 주장을 굽히지 않습니다.

그런데 저는 두 다른 시간에 떨어진 A와 B가 서로 동일하려면, 각자의 시간에서 A와 B가 유일해야 하는 지는 의문이 듭니다. Weirob도 인정했듯, 미래에 저의 복제인간들이 모두 자신이 저와 동일하다고 주장한다고 해서 비정합적이지는 않습니다. 특히 ‘두뇌를 다른 신체로 옮긴 Julia는 Julia가 아닐 것’이라는 그녀의 주장은, 과학 기술에 대한 제 기대와 어긋나는 것이라서, 제가 차후에라도 반박할 수 있을지는 모르겠지만 일단 부정적인 태도를 취하게 됩니다.

또한 기억 이론에 기대자니 영화 메멘토의 주인공, 레너드가 몹시 신경쓰입니다. 일정하지 않은 매 시간 간격마다 레너드의 기억은 상실되고 과거 한 시점의 기억으로 돌아갑니다.

바로 최근의 기억조차 상속받지 못하는 레너드를 두고 저는 영화 내내 그가 동일한 사람이라는 것을 의심치 않습니다. 물론 저는 3자적인 위치에서 잘생긴 가이 피어스의 겉모습으로 동일성을 판단합니다. 하지만 매번 복구되는 그의 과거 기억은 사실과 다르게 변조된 것이라서, 가이 피어스 스스로는 자신의 동일성을 어떻게 판단할지 혼란스러워했던 점이 영화의 모티브였던 걸로 기억합니다.

이런 일들이 공상만 되거나, 우발적이고 간헐적으로 일어나지 않고, 조작적이고 의도적으로 일어나는 시대가 올 지도 모릅니다. 그러한 시대라면 실제로 겪은 것을 기억하는 자가 누구인지의 질문은 의미가 없거나 더욱 더 미궁에 빠져들 것입니다. 그래서 그런 시대가 도래하기 전에 서둘러 개인의 동일성 및 불멸성 문제에 대해 공고한 답을 세워야 할 것입니다.